このたび、弊社刊行の書籍『AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき』に収録された、港千尋氏の寄稿文「スピーシーズのアトリエ」において、翻訳論文の盗用がありました。

12月16日、使用翻訳論文の翻訳者である高橋さきの氏より指摘を受け、本件内容について港千尋氏へ確認のうえ、今回の発表に至りました。

高橋さきの氏をはじめとする関係各位、また本書をご購入いただいた皆様に、謹んでお詫び申し上げます。

●盗用の内容

港千尋氏の寄稿文「スピーシーズのアトリエ」、149ページ、右段11〜17 行目に以下の記述がございました。

「われわれは森羅万象と共振し、ともに詩作活動を行うようなかたちで、類縁関係をつくらねばならないし、われわれが誰にあるにせよ、何であるにせよ、地上に縛りつけられた存在とともに、何かをつくり、生成変化を行い、組成作業を行わねばならないということだ。」(Staying with the Trouble P.102)

上記は、日本語未翻訳書籍であるダナ・ハラウェイ『Staying with the Trouble』(Duke University Press、2016)、102ページからの引用だと示すもので、港氏自身による日本語翻訳であるかのように読める記述になっています。しかし実際は、高橋さきの氏が翻訳した、ダナ・ハラウェイの論文「人新世、資本新世、植民新世、クトゥルー新世――類縁関係をつくる」(『現代思想』vol.45-22、2017 年12 月号 pp.99-109[p.103]所収。原題“Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin”)から、以下の文を改変して使用したものでした。

我々は、森羅万象と共振し(sym-chthonically)〔訳注:sym-chthonicallyの造語成分であるchthonically/chthonicalについてであるが、Cthonicというと、ギリシャ神話の地下の神々が想起されるかもしれない。しかし、ハラウェイは、ギリシャ以前までさかのぼったうえで、そうした存在をさらに拡張するかたちでこの語彙を使用している。『Staying with the Trouble』一七三頁参照〕、ともに詩作活動を行うようなかたちで(sym-poetically)類縁関係をつくらねばならないし、我々が誰であるにせよ、何であるにせよ、地上に縛りつけられた存在[the earth-bound](英語話者モードのブルーノ・ラトゥールによるこの用語に感謝する)とともに、何かをつくり、生成変化を行い、組成作業を行わねばならないということだ(13)。

論文“Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin”は、雑誌『Environmental Humanities』vol.6(Duke University Press、2015)で発表されたものです。その後、一部改変のうえ、書籍『Staying with the Trouble』所収となっています。

また、当該箇所の原文は以下のとおりです。

We need to make kin symchthonically, sympoetically. Who and whatever we are, we need to make-with—become-with, compose-with—the earth-bound (thanks for that term, Bruno Latour–in-Anglophone-mode).13

港氏の寄稿文における当該箇所は、高橋氏による翻訳文から「我々」を「われわれ」と記載したり、「(英語話者モードのブルーノ・ラトゥールによるこの用語に感謝する)」という一文、および高橋氏による訳注を省略するといった変更を加えたうえで、それ以外は同一の内容を使用しています。

高橋氏による翻訳文を、出典として明記せずに、寄稿文において改変使用したことから、本行為は盗用にあたると判断しました。

弊社としての今後の対応につきましては、現在、関係各所と調整を進めております。対応詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

また、今後このような事案が起こらないよう、出版社としての責務を果たすべく、弊社内での著作権教育の徹底等、再発防止に努めてまいります。

2020年1月23日

株式会社美術出版社

代表取締役社長 遠山孝之

アートで社会の課題解決したい、展示を企画したい、ワインに関わるイベントをしたい、

書籍を出版したい、メディアに広告を出稿したい……。

アートとワインを軸とした事業のご相談を、課題の発掘から承ります。

Related Posts

美術出版社の電話番号を変更いたしましたので、お知らせいたします。 TEL:050-3785-6832 ※代表番号となりますので、各編集部へはお繋ぎできかねます。 ※書店様用の受注センターはTEL:04...

2023年もオンラインで実施の美術検定。 現在4級オンライン試験は通年開催、1~3級オンライン試験は2023年11月11日(土)、12日(日)に実施されます。 その美術検定の勉強に欠かせない美術検定の...

書店様よりご注文いただく受注センターの電話・FAX番号を変更いたしましたので、お知らせいたします。 TEL:049-257-6921 FAX:049-259-5244 おかけ間違いのないよう、何卒よろ...

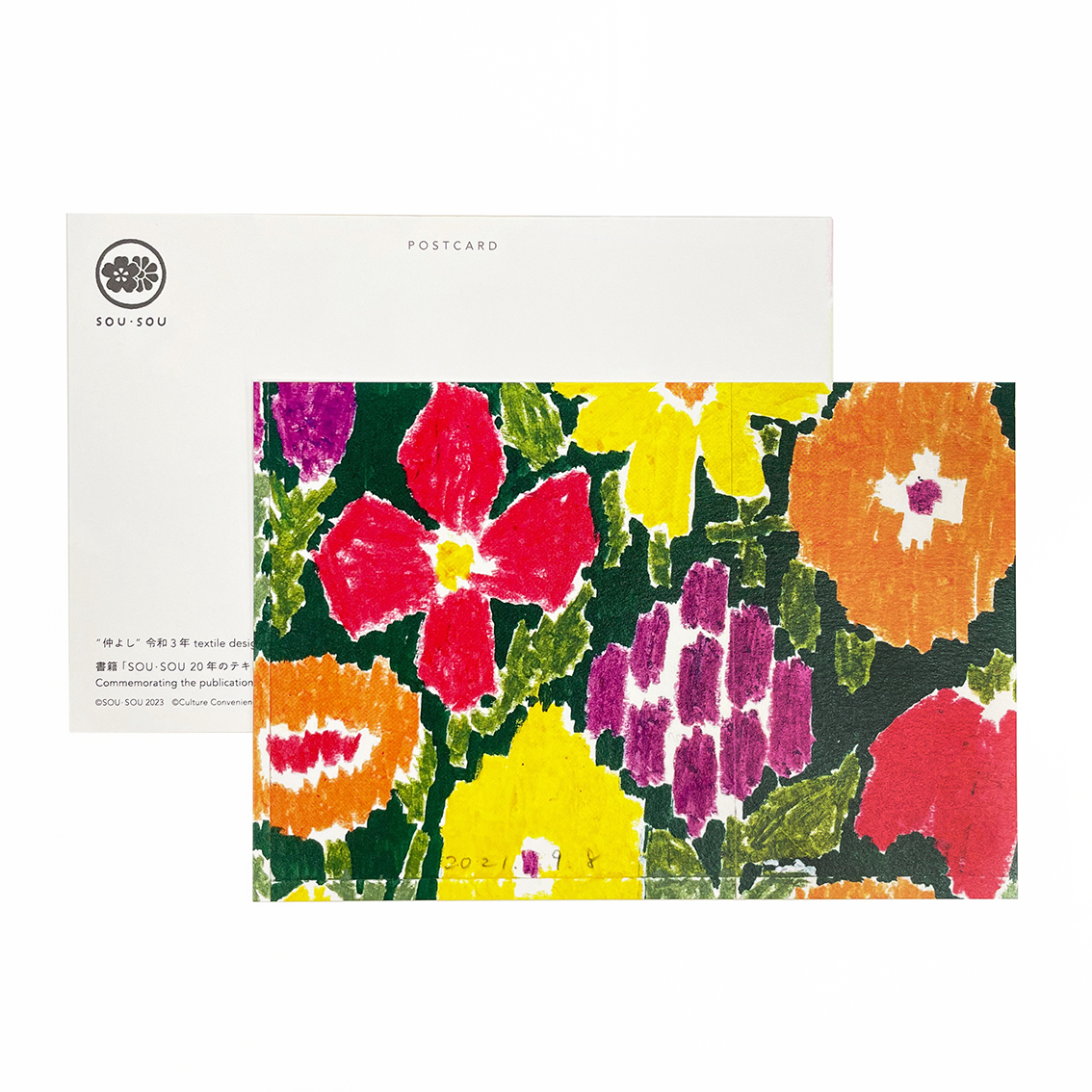

3月8日より発売となる、書籍『SOU・SOU 20年のテキスタイルデザイン集』の刊行を記念して、初回配本限定にて、書籍をご購入いただいたお客様に特製ポストカードを1枚プレゼントいたします。対象店舗は以...

2017年10月28日発行の『東京藝術大学創立130周年記念特別展 皇室の彩-百年前の文化プロジェクト』展図録にて、下記の誤りがありましたので訂正しお詫び申し上げます。 【訂正箇所】 p.24 14行...

2022年もオンラインで実施の美術検定。 現在4級オンライン試験は通年開催、1~3級オンライン試験は2022年11月12日(土)、13日(日)に実施されます。 その美術検定の勉強に欠かせない美術検定の...